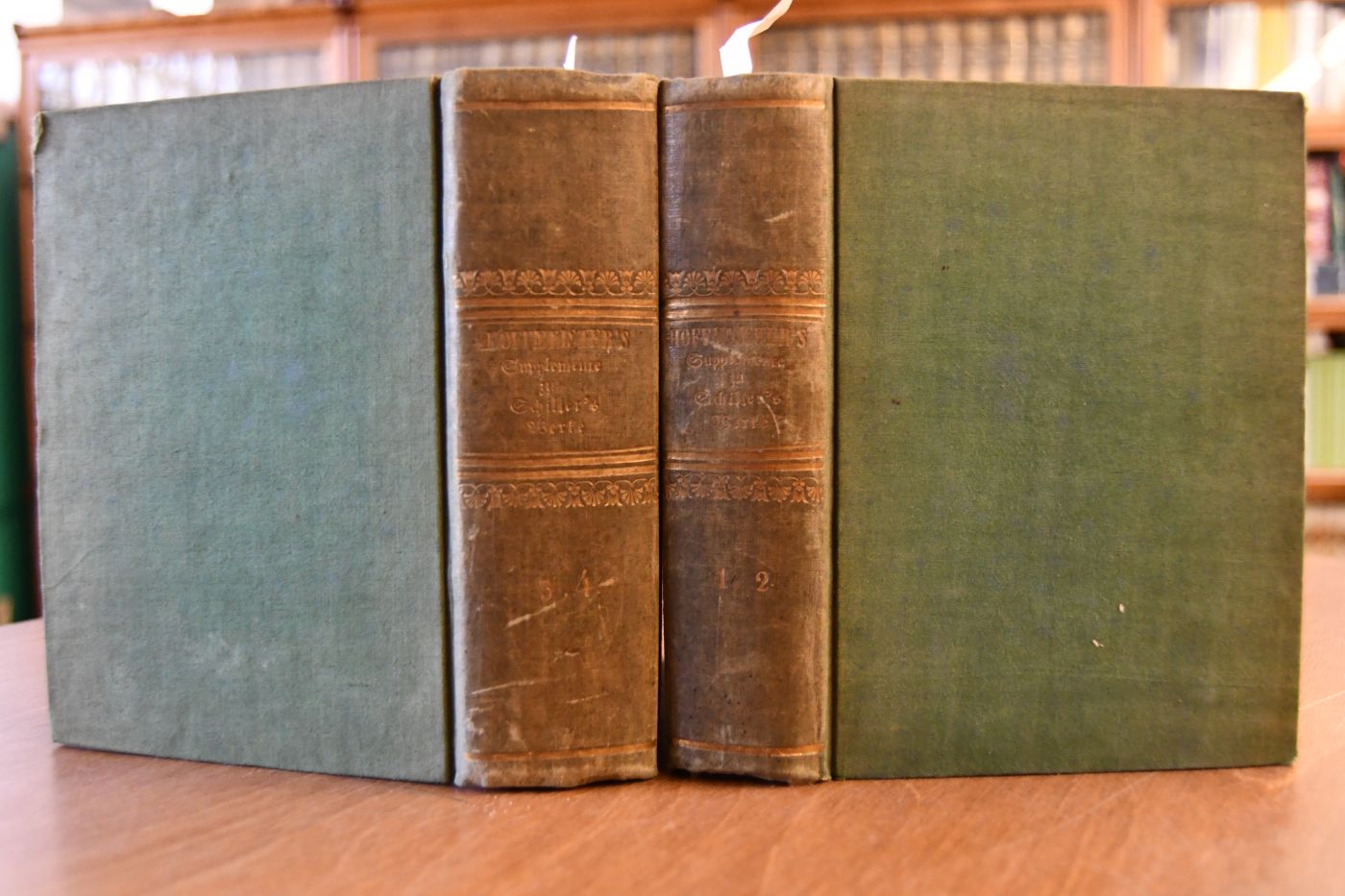

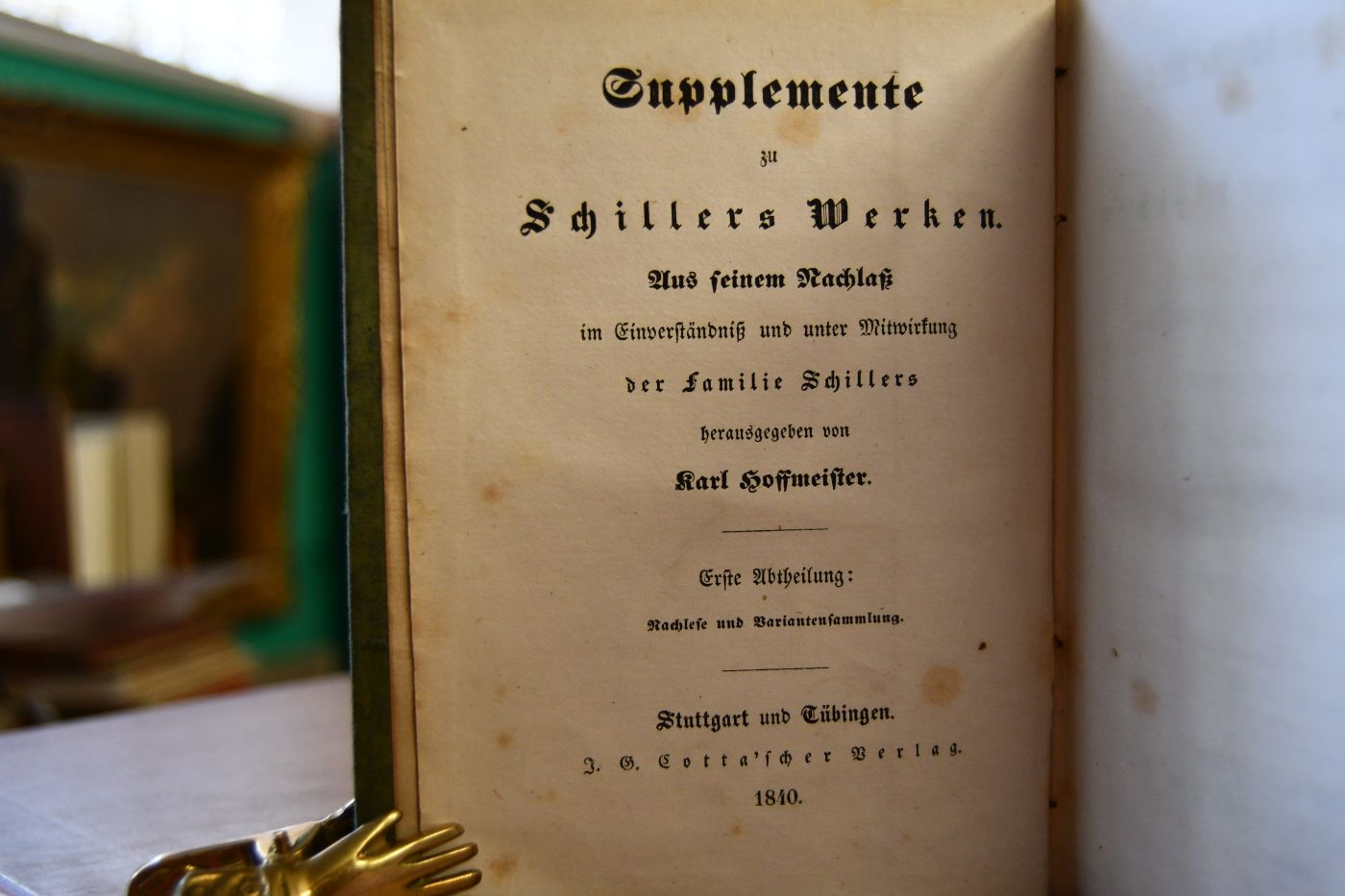

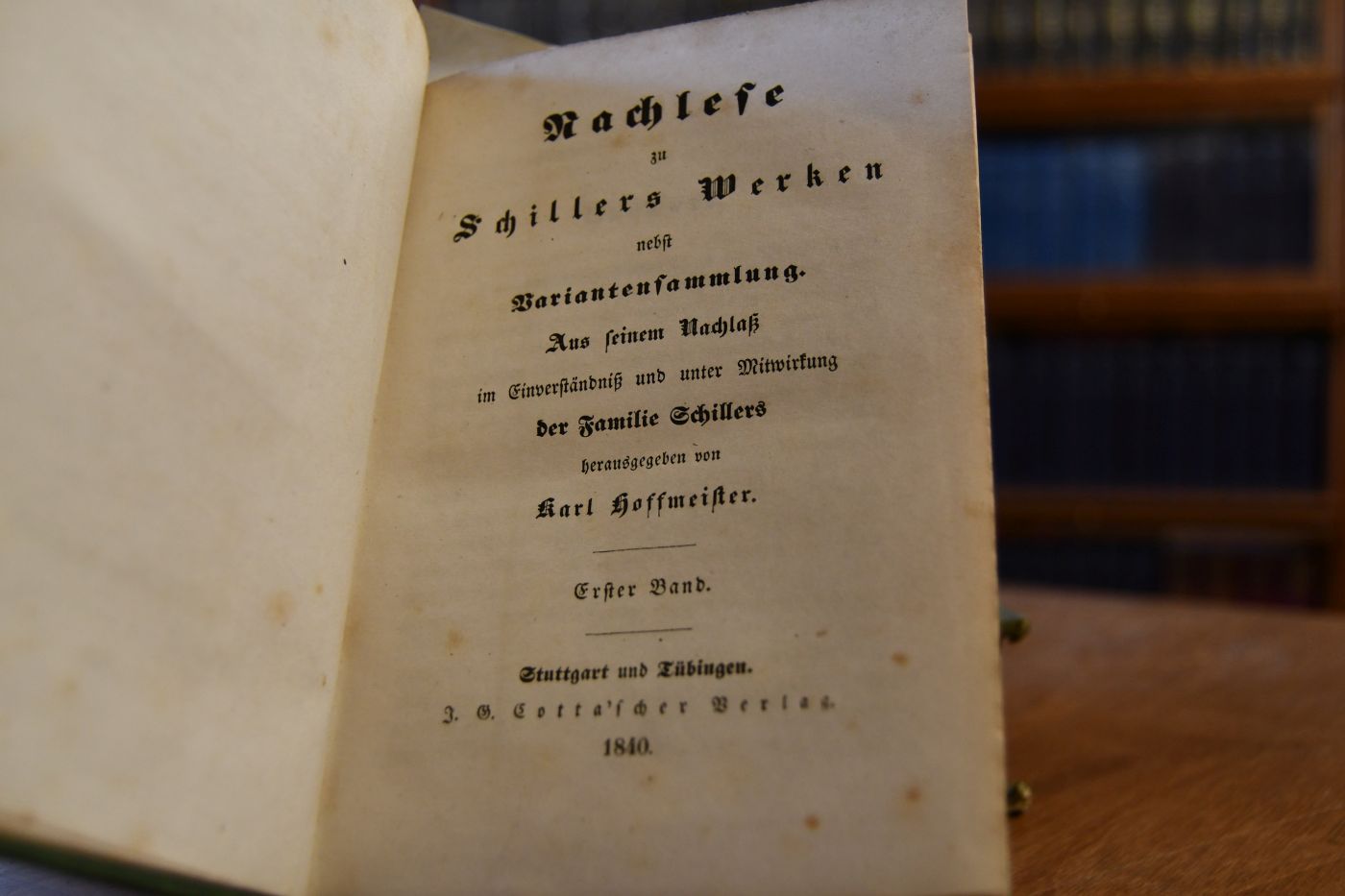

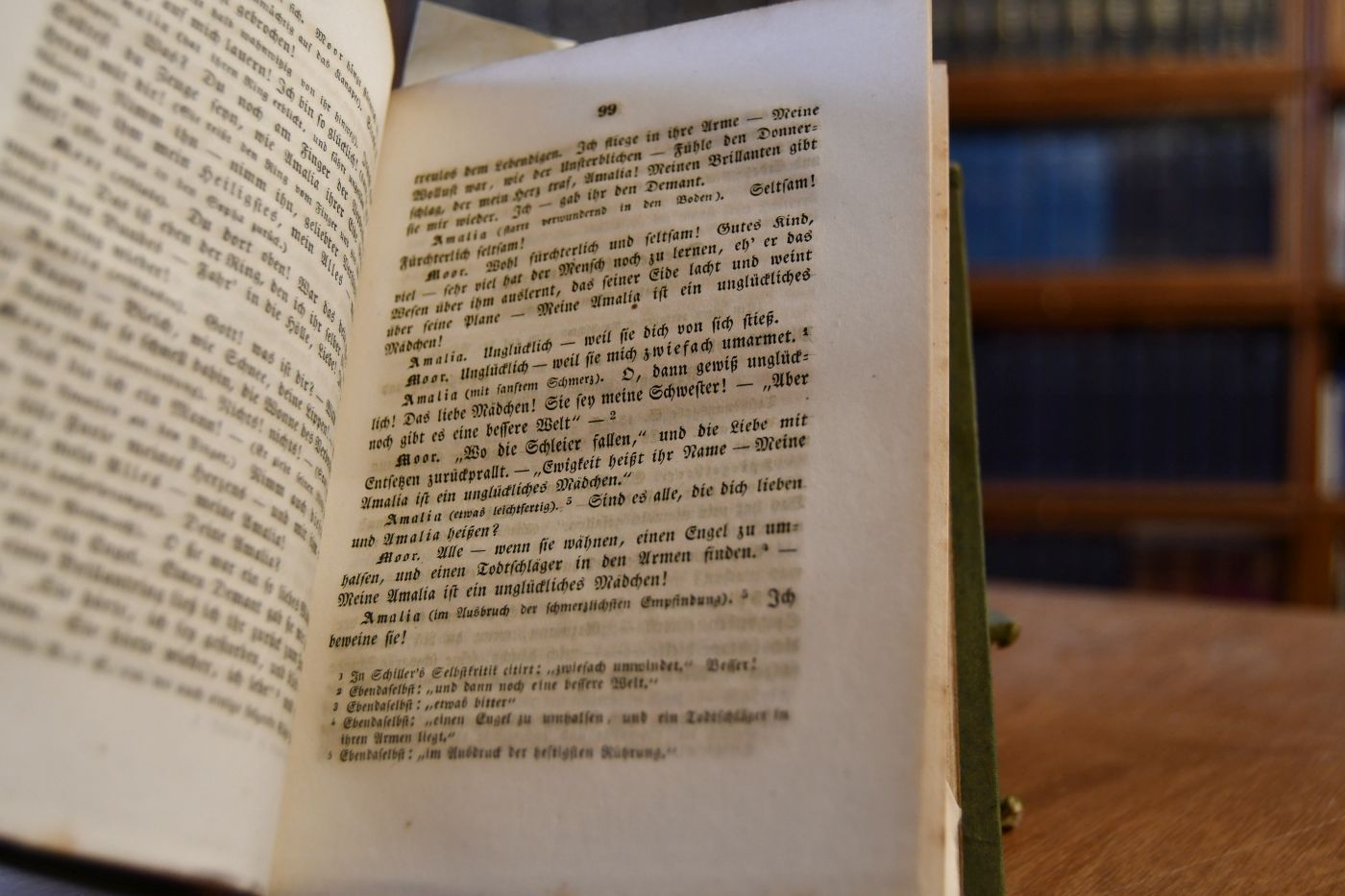

Supplemente zu Schillers Werken. Erste Abteilung Nachlese und Variantensammlung. Aus dem Nachlaß im Einverständnis und unter Mitwirkung der Familie Schillers, hrsgg. von Karl Hoffmeister. $ Bde. in 2 Bänden.

Schiller, Friedrich:

Erscheinungsjahr 1840

Verlag Stuttgart, Cotta,

Beschreibung Einband berieben, bestoßen und fleckig. Bibliotheksaufkleber und Besitzerstempel auf vorderem Spiegel. Durchgehend fleckig.

Format 17 x 13 cm, Leinen der Zeit

Bestellnummer 39062

Sprache Deutsch

Seiten XVIII, 330; 312; VIII, 396; VIII, 607 S.

EUR

78,00