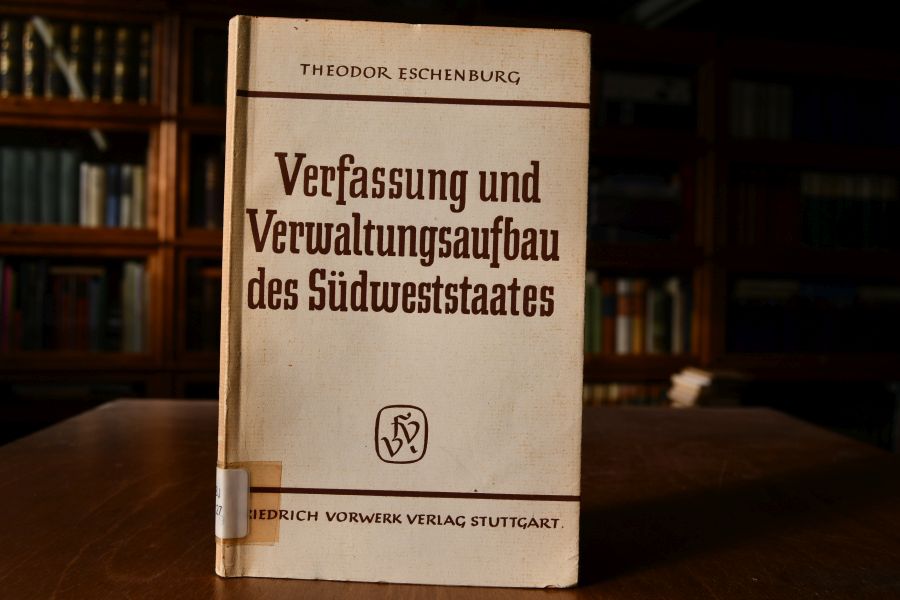

Verfassung und Verwaltungsaufbau des Südweststaates.

Eschenburg, Theodor:

Erscheinungsjahr 1952

Verlag Stuttgart, Vorwerk,

Beschreibung Einband berieben, bestoßen und angeschmutzt. Bibliotheksexemplar mit den üblichen Aufklebern, Stempeln ujnd Eintragungen. Papierbedingt gebräunt. Gutes Leseexemplar.

Format 21 x 14 cm, Broschur

Bestellnummer 30873

Sprache Deutsch

Seiten 88 S.

EUR

21,00